Cardiac heart Failure (CHF)

A. STEP 7 : PEMBAHASAN LO

1. Defenisi Gagal

Jantung

Gagal jantung adalah suatu keadaan ketika jantung

tidak mampu mempertahankan sirkulasi yang cukup bagi kebutuhan tubuh, meskipun

tekanan pengisian vena normal (Muttaqin, 2009).

Gagal jantung adalah

ketidakmampuan jantung untuk untuk

memompa darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan

nutrisi (Brunner &

Suddarth, 2010).

Gagal jantung adalah suatu

sindrom kompleks yang terjadi akibat gangguan jantung yang merusak kemampuan ventrikel

untuk mengisi dan memompa darah secara efektif

(LeMone, M.Burke, &

Bauldoff, 2015).

2. Klasifikasi Gagal

Jantung

Tingkat

keparahan gagal jantung sering diklasifikasikan berdasarkan gejala pasien .

Klasifikasi New York Heart Association (NYHA) dijelaskan pada Tabel 1 dan American College of

Cardiology dan American Heart Association

(ACC dan AHA

) telah mengembangkan sistem klasifikasi gagal jantung dijelaskan pada Tabel 2.

) telah mengembangkan sistem klasifikasi gagal jantung dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 1

Klasifikasi gagal jantung menurut NYHA

|

NEW YORK HEART ASSOCIATION (NYHA)

CLASSIFICATION OF HEART FAILURE

|

||

|

Klasifikasi

|

Tanda dan Gejala

|

Prognosis

|

|

Kelas I

|

Tidak terdapat batasan

dalam melakukan aktifitas fisik. Aktifitas fisik sehari-hari tidak

menimbulkan kelelahan, palpitasi atau sesak nafas

|

Baik

|

|

Kelas II

|

Terdapat batasan aktifitas

ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat,

|

Baik

|

|

Kelas III

|

Terdapat Batasan aktifitas

bermakna. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktifitas fisik

ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi dan kelelahan

|

Sedang

|

|

Kelas IV

|

Tidak dapat melakukan

aktifitas fisik tanpa keluhan. Terdapat gejala saat istirahat. Keluhan meningkat

saat melakukan aktifitas

|

Berat

|

|

Klasifikasi

|

Kriteria

|

|

Stadium A

|

Memiliki risiko tinggi

untuk berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan struktural

atau fungsional jantung, tidak terdapat tanda atau gejala.

|

|

Stadium B

|

Telah terbentuk penyakit

struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung, tidak

terdapat tanda gejala

|

|

Stadium C

|

Gagal jantung yang

simtomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari

|

|

Stadium D

|

Penyakit jantung

struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna saat

istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal (refrakter)

|

Sumber: (Brunner & Suddarth, 2010)

3. Etiologi Gagal

Jantung

1) Disfungsi

miokard paling sering disebabkan oleh penyakit arteri koroner, kardiomiopati,

hipertensi, atau kelainan katup. Pasien dengan diabetes melitus juga berisiko

tinggi untuk gagal jantung

(Brunner &

Suddarth, 2010).

a) Aterosklerosis

koroner adalah penyebab utama gagal

jantung, dan penyakit arteri koroner ditemukan pada lebih dari 60% pasien

dengan gagal jantung.

b) Kardiomiopati

adalah penyakit miokardium. Ada tiga jenis: dilatasi, hipertrofi, dan

restriktif. Kardiomiopati

dilatasi, jenis kardiomiopati yang paling umum, menyebabkan nekrosis dan

fibrosis seluler yang difus, yang menyebabkan penurunan kontraktilitas

(kegagalan sistolik). Kardiomiopati dilatasi dapat bersifat idiopatik (penyebab

tidak diketahui) atau dapat terjadi akibat proses peradangan, seperti

miokarditis, atau dari agen sitotoksik, seperti alkohol atau doxorubicin

(Adriamycin). Kardiomiopati hipertrofik dan kardiomiopati restriktif

menyebabkan penurunan distensibilitas dan pengisian ventrikel (kegagalan

diastolik). Biasanya, gagal jantung akibat kardiomiopati menjadi kronis dan

progresif. Namun, kardiomiopati dan gagal jantung bisa sembuh setelah

penghilangan agen penyebab, seperti penghentian konsumsi alkohol.

c) Hipertensi sistemik atau pulmonal meningkatkan

afterload (resistensi terhadap ejeksi), yang meningkatkan beban kerja jantung

dan menyebabkan hipertrofi serat otot miokard. Ini dapat dianggap sebagai

mekanisme kompensasi karena meningkatkan kontraktilitas. Namun, hipertrofi

dapat mengganggu kemampuan jantung untuk mengisi dengan baik selama diastole,

dan ventrikel yang mengalami hipertrofi akhirnya dapat melebar dan gagal.

d) Penyakit jantung valvular juga merupakan penyebab gagal

jantung. Katup memastikan bahwa darah mengalir dalam satu arah. Dengan

disfungsi katup, darah semakin sulit bergerak maju, meningkatkan tekanan di

dalam jantung dan meningkatkan beban kerja jantung, yang mengarah ke gagal

jantung.

2)

Faktor sistemik

kondisi sistemik,

termasuk gagal ginjal progresif dan hipertensi yang tidak terkontrol,

berkontribusi terhadap perkembangan dan keparahan gagal jantung. Penyakit akut

seperti pneumonia dengan demam dan hipoksia meningkatkan laju metabolisme dan

dapat memicu gagal jantung. Semua kondisi ini membutuhkan peningkatan CO untuk

memenuhi kebutuhan oksigen sistemik, dan mereka menekankan miokardium yang

dikompromikan. Disritmia jantung dapat menyebabkan gagal jantung atau mungkin

akibat gagal jantung; Bagaimanapun, stimulasi listrik yang diubah merusak kontraksi

miokard dan mengurangi efisiensi keseluruhan fungsi miokard. Faktor-faktor

lain, seperti asidosis (pernapasan atau metabolisme), kelainan elektrolit, dan

obat antiaritmia, dapat memperburuk fungsi miokard.

4. Manifestasi klinis Gagal Jantung

Manifestasi

gagal jantung sebelah kiri terjadi akibat kongesti paru dan penurunan curah

jantung. Keletihan dan intoleransi aktivitas adalah manifestasi awal biasa

terjadi. Pusing dan sinkop juga dapat terjadi akibat penurunan curah jantung.

Kongesti paru menyebabkan dispnea, sesak napas pendek dan batu. Pasien dapat

mengalami ortopnea (sulit bernapas saat berbaring terlentang), yang membutuhkan

pemakaian dua atau tiga bantal atau sandaran bila tidur. Sianosis akibat

pertukaran gas dapat terlihat. Pada auskultasi paru, ronki inspirasi dan mengi

dapat terdengar pada dasar paru. Galop S3 juga dapat muncul, mencerminkan upaya jantung untuk mengisi ventrikel

yang sudah distensi.

Pada

gagal jantung sebelah kanan, peningkatan tekanan pada vaskular paru atau kerusakan

otot ventrikel kanan merusak kemampuan ventrikel kanan untuk memompa darah

menuju sirkulasi pulmonaris. Ventrikel dan atrium kanan menjadi distensi dan

darah terakumulasi dalam sistem vena sistemik. Peningkatan tekanan vena

menyebabkan organ abdomen menjadi kongesti dan adema jaringan perifer terjadi.

Jaringan yang terganggu cenderung terkena efek gravitasi. Edema terjadi pada

kaki dan tungkai atau jika pasien tirah baring, pada sakrum. Kongesti pada

pembuluh darah saluran pencernaan menyebakan anoreksia dan mual. Vena leher

distensi dan menjadi semakin terlihat bahkan saat pasien tegak akibat

peningkatan tekanan vena

Penurunan curah jantung mengaktifkan

penigkatan retensi garam dan air. Sehingga menyebabkan kenaikan berat badan dan

menigkatkan tekanan lebih lanjut dalam kapiler yang menyebabkan edema.

Nokturia, berkemih lebih dari satu kali pada malam hari, terjadi saat

cairan edema dari jaringan yang terganggu direabsorbsi saat pasien telentang .

Dispnea nokturna paroksismal (paroxysmal nocturnal dyspnea, PND), suatu

kondisi menakutkan yakni pasien terbangun pada malam hari karena maengalami

napas pendek akut, juga dapat terjadi. Dispnea nokturna paroksismal terjadi

saat caira edema yang terakumulasi selama siang hari direabsorbsi ke dalam

sirkulasi pada malam hari, menyebabkan kelebihan beban cairan dan kongesti

paru. Gagal jantung berat dapat menyebabkan dispnea pada saat istirahat serta

pada aktivitas yang menandakan cadangan jantung sedikit atau tidak ada. Galop

S3 dan S4 dapat terdengar pada saat auskultasi (LeMone et al., 2015).

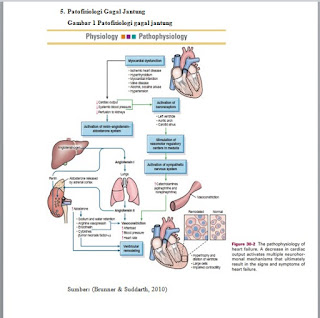

5. Patofisiologi Gagal

Jantung

Sumber: (Brunner & Suddarth, 2010)

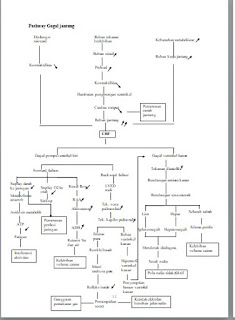

Pathway Gagal jantung

6. Komplikasi

Gagal Jantung

Mekanisme kompensasi yang dimulai pada gagal

jantung dapat menyebabkan komplikasi pada sistem tubuh lain. Hepatomegali

kongestif dan splenomegali kongestif yang disebabkan oleh pembengkakan sistem

vena porta menimbulkan peningkatan tekanan abdomen, asites dan masalah

pencernaan. Pada gagal jantung sebelah kanan yang lama, fungsi hati dapat

terganggu. Distensi miokardium dapat memicu disritmia, mengganggu curah jantung

lebih jantung. Efusi pleura dan masalah paru lain dapat terjadi. Komplikasi

mayor gagal jantung berat adalah syok kardiogenik dan edema paru akut (LeMone et al., 2015).

7. Pemeriksaan Diagnostik Gagal

Jantung

Diagnosis gagal jantung didasarkan pada riwayat, pemeriksaan fisik dan

temuan diagnostik (LeMone et al., 2015)

1.

Faktor natriuretik (ANF), juga disebut hormone natriuretic atrium (atrial

natriuretic hormone, ANH), dan peptide natriuretic tipe-B (B-type

natriuretic peptide, BNP) adalah hormon yang dilepaskan dari otot jantung

sebagai respon terhadap perubahan volume darah. Kadar hormon ini dalam darah

meningkatkan gagal jantung, meskipun begitu penting untuk mengingat bahwa kadar

BNP dapat naik pada wanita dan pada orang berusia diatas 60 tahun yang tidak

menderita gagal jantung. Dengan demikian kenaikan BNP tidak dapat digunakan

tunggal untuk mendiagnosis gagal jantung.

2.

Elektrolit serum diukur untuk mengevaluasi status cairan dan elektrolit.

Osmolalitas serum dapat rendah akibat retensi cairan. Kadar natrium, kalium,

dan klorida menyediakan dasar untuk mengevaluasi efek terapi, kalsium dan

magnesium juga diukur.

3.

Urinalisis, nitrogen urea darah (BUN), dan kreatinin serum diambil untuk

mengevaluasi fungsi ginjal.

4.

Pemeriksaan fungsi hati termasuk ALT, AST, dan LDH, bilirubin serum dan

kadar protein total dan albumin, dilakukan untuk mengevaluasi efek gagal

jantung yang mungkin pada fungsi hati.

5.

Pemeriksaan fungsi tiroid, termasuk kadar TSH dan LH, dilakukan karena

baik hipertiroidisme maupun hipotiroidisme dapat menjadi penyebab utama atau

penyerta gagal jantung.

6.

Pada gagal jantung akut, gas darah arteri (ABG) diambil untuk

mengevaluasi pertukaran gas pada jaringan dan paru.

7.

Sinar X dada dapat menunjukkan bendungan vascular paru dan kardiomegali

pada gagal jantung.

8.

Elektrokardiografi digunakan untuk mengidentifikasi perubahan EKG yang terkait

dengan pembesaran ventrikel dan mendetiksis aritmia, iskemia miokardium, infark.

9.

Ekokardiografi dengan studi aliran Doppler dilakukan untuk mengevaluasi

fungsi ventrikel kiri.

10.

Pencitraan radionuklida digunakan untuk mengevaluasi fraksi dan ukuran ventrikel.

8. Penatalaksanaan

Gagal Jantung

Tabel 3 Penatalaksanaan gagal jantung berdasarkan

stadium

|

Klasifikasi

|

Kriteria

|

Upaya

Penanganan Yang Dianjurkan

|

|

Stadium A

|

Memiliki

risiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung. Tidak terdapat gangguan

struktural atau fungsional jantung, tidak terdapat tanda atau gejala.

|

Tangani faktor

risiko dasar (mis.hipertensi) termasuk gangguan lemak

Inhibitor ACE

atau terapi penyekat reseptor-beta

( angiotensin -receptor blocker, ARB)

Latihan fisik

Pembatasan garam

Berhenti

merokok

Hentikan

alkohol, pemakaian obat terlarang

Kontrol

glukosa darah pada pasien sindroma metabolik

|

|

Stadium B

|

Telah

terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan

gagal jantung, tidak terdapat tanda gejala

|

Sama seperti

stadium A

Inhibitor ACE

atau terapi ARB sesuai kebutuhan

Terapi

penyekat beta jika diindikasikan

|

|

Stadium C

|

Gagal jantung

yang simtomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari

|

Sama seperti

stadium A dan B

Terapi obat dengan

diuretic, inhibitor ACE, dan atau penyekat beta

Obat-obatan

tambahan sesuai indikasi, seperti antagonis aldosterone, ARB, digitalis,

hidralazin, nitrat

Pemacuan

Ventrikel atau defibrillator yang dapat ditanam (ICD) sesuai indikasi

|

|

Stadium D

|

Penyakit

jantung struktural lanjut serta gejala gagal jantung yang sangat bermakna

saat istirahat walaupun sudah mendapat terapi medis maksimal (refrakter)

|

Sama seperti

stadium A,B, dan C sesuai kebutuhan

Asuhan hospice

Monitoring

hemodinamik

Infus kontinu

agen inotropik positif

Penggantian

katup, transplantasi jantung sesuai indikasi

Bantuan

mekanik permanen, pembedahan eksperimental atau obat.

|

Sumber: (LeMone et al., 2015)

Tujuan penatalaksanaan pasien gagal jantung adalah untuk mengurangi

beban kerja jantung , meningkatkan kekuatan dan efisiensi kontraksi jantung

dengan bahan farmakologis dan menghilangkan penimbunan cairan tubuh berlebihan

dengan terapi diuretik , diet dan istirahat.

1.

Pemberian

medikasi (LeMone et al., 2015)

a) Inhibitor

Angiotensin–Converting Enzyme (ACE):

Enalapril

(vasotec), Captopril

(Capoten), Moexipril

(univasc), Quinapril

(Accupril), Trandolapril

(Mavik), Lisinopril (Prinivil,

Zestril), Fosinopril (Monopril), Perindropil (Aceon), Ramipril (Altace)

Indikasi

pemberian ACEI:

Fraksi

ejeksi ventrikel kiri ≤40% dengan atau tanpa gejala

Kontraindikasi

pemberian ACEI:

1)

Riwayat

angioedema

2)

Stenosis renal

bilateral

3)

Kadar kalium

serum > 5,0 mg/dL

4)

Serum kreatinin

> 2,5 mg/dL

b) Penyekat

beta angiotensin

II (ARB): Candesartan (Atacand), Losartan (Cozaar), Telmisartan (Micardis), Irbesartan (Avapro), Nesiritida (Natrecor), Vaisartan ( Diovan)

Indikasi

pemberian penyekat beta angiotensin:

1) Fraksi ejeksi ventrikel kiri ≤ 40%

2) Gejala ringan sampai berat (kelas fungsional II-IV

NYHA)

3) ACEI/ARB (dan antagonis aldosterone jika indikasi)

sudah diberikan

4) Pasien stabil secara klinis (tidak ada perubahan dosis

diuretic, tidak ada kebutuhan inotropic i.v dan tidak ada tanda retensi cairan

berat)

Kontraindikasi pemberian penyekat beta:

1)

Asma

2)

Blok AV

(atrioventrikular) derajat 2 dan 3, sindroma sinus sakit (tanpa pacu jantung

permanen), sinus bradikardia (nadi <50 menit="" span="" x="">

Inhibitor

ACE dan ARB mencegah serangan koroner akut dan mengurangi kematian akibat gagal

jantun. Inhibitor ACE mengganggu produksi angiotensin II, menyebabkan

vasodilatasi, penurunan volume darah, dan mencegah efeknya pada pembuluh darah.

Pada gagal jantung, inhibitor ACE mengurangi afterload dan memperbaiki curah

jantung dan aliran darah ginjal. Selain itu juga mengurangi kongesti paru, dan

edema perifer. Inhibitor ACE menekan pertumbuhan miosit dan menurunkan

remodeling ventrikel pada gagal jantung. Sementara efek farmakologik ARB adalah

serupa, obat ini menghambat kerja angiotensin II pada reseptor bukan mengganggu

produksinya.

c) Diuretik: Klorotiazid (Diuril), Furosemid (Lasix), Asam etakrinat

(Edecrin), Bumatedin

(Bumex), Toresemid (Demedex), Hidroklorotiazid (HydroDiuril), Spironolakton (Aldactone), Triamteren (Dyrenium), Amilorida (Midamor), Asetazolamida (Diamox), Metalazon (Zaroxolyn)

Diuretik

bekerja pada bagian tubulus ginjal yang berbeda untuk menghambat reabsorpsi

natrium dan air dan meningkatkan eksresinya. Kecuali diuretik hemat

-kalium-spironolakton , triamteren, dan amilorida. Diuretik juga meningkatkan

eksresi kalium, meningkatkan risiko hipokalemia. Tujuan dari pemberian diuretic

adalah untuk mencapai status euvolemia dengan dosis yang serendah mungkin,

yaitu harus diatur sesuai kebutuhan pasien, untuk menghindari dehidrasi atau

resistensi.

Cara

pemberian diuretik pada pasien gagal jantung:

1) Pada saat pemberian diuretik periksa fungsi ginjal dan

serum elektrolit

2) Dianjurkan untuk memberikan diuretic pada saat perut

kosong

3) Sebagian besar pasien mendapat terapi diuretik loop

dibandingkan tiazid karena efisiensi diuresis dan natriueuresis lebih tinggi

pada diuretic loop. Kombinasi keduanya dapat diberikan untuk mengatasi keadaan

edema yang resisten

4) Mulai dengan dosis yang kecil dan tingkatkan sampai

perbaikan gejala dan tanda kongesti

5) Pada pasien rawat jalan, edukasi diberikan agar pasien

dapat mengatur dosis diuretic sesuai kebutuhan berdasarkan berat badan harian

dan tanda-tanda klinis dari retensi cairan

d)

Agen Intropik

Positif

1)

Digitalis

Glikosida: Digoksin (Lanoxin), Digoksin (Lanoxin)

Digitalis

memperbaiki kontraktilias miokardium dengan mengganggu ATP-ase dalam membran

sel miokardium dan meningkatkan jumlah kalsium yang tersedia untuk kontraksi.

Peningkatan tenaga kontraksi menyebabkan pengosongan jantung lebih komplet,

meningkatkan volume sekuncup dan curah jantung. Perbaikan curah jantung

memperbaiki perfusi ginjal, menurunkan sekresi renin. Ini menurunkan preload

dan afterload, mengurangi beban jantung. Digitalis juga mempunyai efek

elektrofisiologis, memperlambat konduksi yang melewati nodus AV. Ini menurunkan

frekuensi jantung dan mengurangi konsumsi oksigen.

Indikasi

pemberian digoksin:

Fibrilasi

atrial:

-

Dengan irama

ventricular saat istirahat >80 x/menit atau saat aktivitas >110-120

x/menit

Irama

sinus:

-

Fraksi ejeksi

ventrikel kiri ≤ 40%

-

Gejala ringan

sampai berat (kelas fungsional II-IV NYHA)

-

Dosis optimal

ACEI dan/atau ARB, penyekat beta dan antagonis aldosterone jika ada indikasi

Kontraindikasi

pemberian digoksin:

-

Blok AV derajat

2 dan 3 (tanpa pacu jantung tetap, hati-hati jika paien diduga sindrom sinus

sakit)

-

Sindrom

pre-eksitasi

-

Riwayat

intoleransi digoksin

2)

Agen

simpatomimetik: Dopamin ( Inotropin), Dobutamin (Dobutrex)

Agen simpatomimetik

menstimulasi jantung, memperbaiki tenaga kontraksi. Dobutamin lebih dipilih

dalam penanganan gagal jantung karena tidak meningkatkan frekuensi jantung

sebanyak dopamin dan mempunyai efek vasolidatorik ringan. Obat-obatan ini

diberikan secara infus intravena dan dapat dititrasi untuk mendapatkan efek

optimal.

3)

Inhibitor

fosfodiesterase: Inamrinon (Inocor), Milrinon (Primacor)

Inhibitor

fosfodiesterase digunakan dalam menangani gagal jantung akut untuk meningkatkan

kontraktilitas miokardium dan menyebabkan vasodilatasi. Efek bersih obat ini adalah

meningkatkan curah jantung dan menurunkan afterload

e)

Calcium Channel

Blockers

Generasi pertama kalsium chanel bloker, seperti

verapamil (Calan), nifedipine (Procardia), dan diltiazem (Cardizem), merupakan

kontraindikasi pada pasien dengan gagal

jantung sistolik, walaupun dapat digunakan pada

pasien dengan gagal jantung diastolik.

Amlodipin (Norvasc) dan felodipine (Plendil), yang merupakan penghambat saluran

kalsium dihydropyridine, menyebabkan vasodilatasi, mengurangi resistensi

vaskular sistemik. Obat tersebut dapat

digunakan untuk memperbaiki gejala, terutama pada pasien dengan kardiomiopati

non-epidemi.

f) Hydralazine dan Isosorbide Dinitrate (H-ISDN)

Pada pasien gagal jantung dengan fraksi ejeksi

ventrikel ≤ 40%, kombinasi H-ISDN digunakan sebagai alternative jika pasien

intoleran terhadap ACEI dan ARB.

Indikasi pemberian kombinasi H-ISDN:

1)

Pengganti ACEI

dan ARB dimana keduanya tidak dapat ditoleransi

2)

Sebagai terapi

tambahan ACEI jika ARB atau antagonis aldosterone tidak dapat ditoleransi

3)

Jika gejala

pasien menetap walaupun sudah diterapi dengan ACEI, penyekat beta dan ARB atau

antagonis aldosteteron

Kontraindikasi pemberian kombinasi H-ISDN:

1)

Hipotensi

simtomatik

2)

Sindroma lupus

3)

Gagal ginjal

berat

Inisiasi pemberian kombinasi

H-ISDN:

1)

Dosis awal :

hydralazine 12,5 mg dan ISDN 10mg, 2-3 x/hari

2)

Pertimbangkan

menaikkan dosis secara titrasi setelah 2-4 minggu

3)

Jangan naikkan

dosis jika terjadi hipotensi simtomatik

Efek tidak menguntungkan

yang dapat timbul akibat pemberian kombinasi H-ISDN:

1)

Hipotensi

simtomatik

2)

Nyeri sendi atau

nyeri otot

2.

Nutrisi dan

Aktivitas

Diet terbatas natrium dianjurkan untuk meminimalkan

retensi natrium dan air. Asupan biasanya dibatasi hingga 1,5 sampai 2 gram

natrium perhari,

Intoleransi latihan fisik, penurunan kemampuan untuk

ikut dalam aktivitas yang memakai otot rangka besar akibat keletihan atau

dispnea, adalah manifestasi awal yang umum pada gagal jantung. Aktivitas

mungkin dibatasi hingga tirah baring selama episode akut gagal jantung untuk

menurunkan beban kerja jantung. Namun tirah baring lama dan pembatasan

aktivitas terus-menerus tidak dianjurkan. Program aktivitas sedang yang

progresif dianjurkan untuk memperbaiki fungsi miokardium. Latihan fisik harus

dilakukan 3 sampai 5 hari per minggu dan tiap sesi harus terdiri atas 10 sampai

15 menit periode pemanasan, 20 sampai 30 menit latihan pada intensitas yang

dianjurkan, dan periode pendinginan (LeMone et al., 2015).

3.

Terapi Tambahan

dan intervensi lain

Terapi

oksigen mungkin diperlukan saat gagal

jantung berlangsung. Kebutuhan didasarkan pada tingkat

keparahan kongesti

paru dan hipoksia yang dihasilkan. Beberapa pasien hanya membutuhkan oksigen

tambahan selama periode aktivitas

Pada gagal jantung stadium akhir, alat untuk

menyediakan bantuan sirkulasi atau pembedahan dapat dibutuhkan. Pembedahan

dapat digunakan untuk menangani penyebab dasar kegagalan ( mis. Penggantian

katup yang rusak) atau memperbaiki mutu hidup. Transplantasi jantung saat ini

adalah penangan bedah satu-satunya yang terbukti efektif untuk gagal jantung

stadium akhir (LeMone et al., 2015).

10. Pencegahan Gagal

Jantung

Gagal jantung

merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler. Sebagian besar penyakit kardiovaskular dapat dicegah

dengan mengatasi faktor-faktor risiko perilaku seperti penggunaan tembakau,

pola makan dan obesitas yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, dan

penggunaan alkohol yang berbahaya. Penyakit kardiovaskular atau yang berisiko kardiovaskular tinggi (karena

adanya satu atau lebih faktor risiko seperti hipertensi, diabetes,

hiperlipidemia atau yang sudah gagal jantung ) perlu deteksi dini dan manajemen konseling dan obat-obatan yang tepat (WHO, 2017).

Komentar

Posting Komentar